글이나 다시 써볼까 하는 껀방진마음.

삼촌이 해주는 옛날 이야기

90년대에는 모두가 글을 썼다. 개인화된 경험을 자기만의 공간에 기록했다. 운 좋은 사람은 수필가가 되기도 하고, 어떤 이는 지식인이라 불리기도 했다. 운이 조금 부족했던 사람은 인터넷 어딘가에 남은 글 하나로 조용히 사라졌다.

시대가 흐르고 블로그가 유행하면서 수익까지 생기던 시절이 왔다. 많은 사람들이 글을 남겼고, 일부는 훌륭한 “지식의 보고”로 자리 잡았다. 하지만 다수는 그저 그런 광고글이었고, 더 부족한 경우엔 “일기는 일기장에”라는 드립을 듣고 인터넷 세상 속으로 사라졌다.

유튜브의 시대가 와도 크게 다르지 않았다. 오늘날 유튜브에는 세상 모든 지식이 담겨 있다고 하지만, 그 안에서 원하는 답을 찾는 건 오히려 더 어려워졌다. 많은 사람들이 자신의 일상을 이제 “모두가 보길 바라면서” 업로드한다.

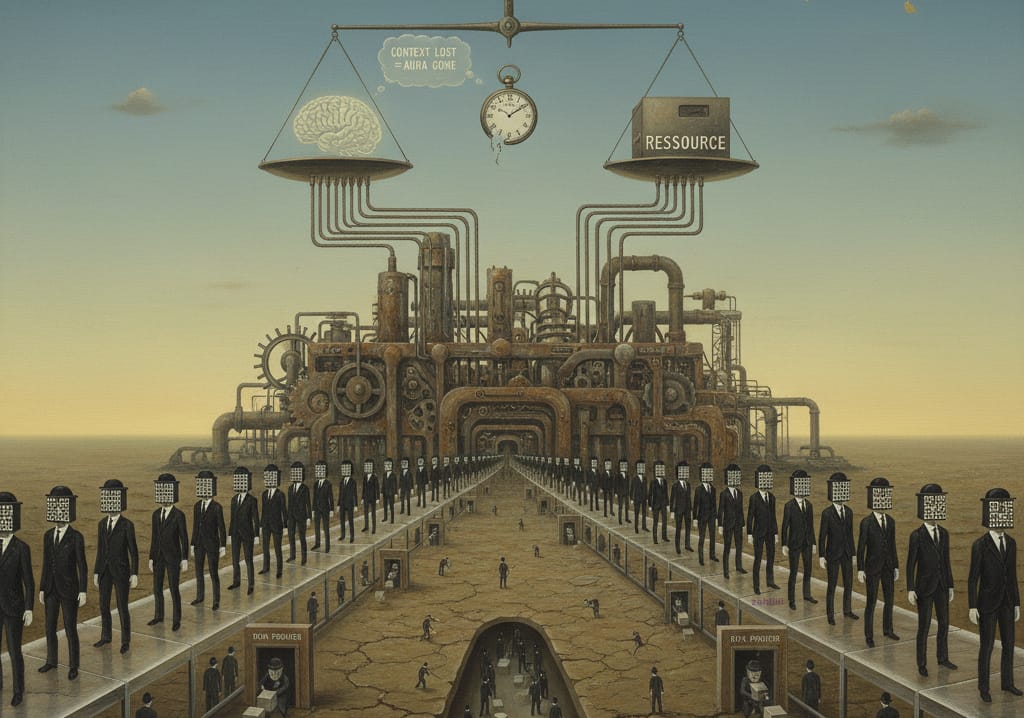

인공지능 시대가 열렸다. 인공지능은 버려진 블로그 글들과 “보여주고 싶던” 영상들을 흡수하며 성장했다. 이제 누구나 손쉽게 적당한 수준의 콘텐츠를 인공지능으로 생성할 수 있다. 그런데 아이러니하게도, 오히려 “임펙트” 있는, 전문적이고 수준 있는 정보를 찾는 노동은 더 힘들어졌다. 마치 90년대 라이코스 시절처럼 “데이터가 없어서 검색이 안 되던 것”과 정반대로, 이제는 “데이터가 너무 많아서 검색이 안 되는” 시대다.

임펙트? 아우라?

“Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be.”

“예술 작품의 가장 완벽한 복제조차도 한 가지 요소가 결여되어 있다. 그것은 시간과 공간 속의 현존, 즉 그것이 존재하는 장소에서의 유일무이한 존재성이다.”

— 발터 벤야민 (Walter Benjamin), 기술복제시대의 예술작품(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit), 1935

벤야민은 “기술복제시대의 예술작품(1935)”에서 모든 예술작품에는 “아우라”가 있다고 했다. 예술작품은 언제, 어디서, 누구에 의해, 어떤 맥락에서 만들어졌는지가 담겨 있어야 한다. 만약 그것들이 없다면 단순한 “복제품”일 뿐이다.

즉, 진짜 콘텐츠는 반복 불가능하고 특정한 삶의 흔적이 있어야 한다는 말이다. 그런 측면에서 보면, 과거의 일기장 같은 게시물이나 영상들이 되려 더 “콘텐츠”에 가까웠다고 할 수 있다.

그게 뭐가 문젠데

“어차피 대부분의 인터넷 글은 원래부터 문화적 가치가 낮았던 것 아닌가?”

“그냥 다 데이터로 남겨두고, 좋은 것만 나중에 골라내면 되지 않나?”

겉으로는 벤야민이 “예술성이 사라지고 있어! 조졌다!”라고 말하는 듯 보일 수 있다. 하지만 핵심은 “예술성” 자체가 아니라 “맥락”의 상실이다. 콘텐츠의 본질은 맥락에 있고, 이는 곧 배경과 상황, 감정, 시간, 관계가 담겨 있는 것을 뜻한다.

고흐 아재가 귀를 싹둑한 뒤 그린 자화상(Vincent Van Gogh , Self-Portrait with Bandaged Ear)을 떠올려 보자. 그때의 상황, 감정, 시간, 관계가 함께 전달되기에 인간은 복합적인 감정을 느낀다. 하지만 인공지능 사회에서는 그 모든 맥락이 데이터로 저장된다. 미래에 작품 실물이 사라지고 데이터만 남는다면, 그때 인간이 느끼는 감정은 과연 진짜일까? 아니면 추론된 데이터를 전달받은 것일까?

예시가 너무 거창했다면, 좀 더 현실적인 예를 들어보자. 회사 인사평가 시즌에 “A씨는 프로젝트 마감에 항상 늦는다”는 평가가 있다고 치자. 그런데 사실은 앞 부서의 지연 때문에 어쩔 수 없었던 것이고, A씨는 늘 밤새며 정리를 해주고 팀원들까지 챙겼다면? 맥락이 고려된다면 A씨의 헌신과 조직 구조상의 문제를 함께 보게 될 것이다. 그러나 인공지능은 단순히 “마감 지연 → 감점”으로 해석한다. 맥락이 없기 때문이다.

AI가 인터넷에서 학습할 때도 마찬가지다. 많이 언급된 문장을 추출하고 높은 연관성을 기준으로 데이터를 모으지만, 그 글이 진지한 고민인지, 비꼬는 유머인지, 피곤해서 한 하소연인지 알 수 없다. 벤야민의 관점으로 보면, 오늘날 인공지능이 생산하는 문장은 결국 살아 있는 경험이 아닌 죽은 문장, 즉 단순한 부품처럼 소모되는 것이다.

인간의 부품화

하이데거 형님은 한 백년전쯤 이 현상에 대해 쩌는 통찰을 하셨나보다.

“Der Mensch wird in der Stellung zur Natur selbst in den Bestand genommen, und er wird damit zum Bestand, d. h. zur Ressource.”

“인간은 자연을 대하는 그 태도 속에서 스스로 준비자원의 일부분으로 끌려들어가며, 그리하여 그 또한 준비자원, 즉 ‘자원’이 된다.”

— 마르틴 하이데거, Die Frage nach der Technik(기술에 대한 물음), 1954

하이데거는 기술을 단순히 뭔가 만들어내는 도구가 아니라, 인간이 세계를 특정한 방식으로 보게 만드는 힘이라고 했다. 기술이 발전하면서 인간은 세상을 계산 가능하고 조작 가능하며 변경할 수 있는 대상으로 바라보게 된다는 것이다.

그렇게 되면 자연도, 우주도, 지식도, 인간도 모두 “활용 가능한 자원”이 된다.

예를 들어,

- 넷플릭스가 시청 패턴을 분석해 “이런 콘텐츠가 잘 팔린다”는 알고리즘을 만들고

- 인공지능이 블로그, 책, 댓글, 후기를 학습해 패턴을 뽑아 콘텐츠를 만들고

- 이 과정에서 인간은 창작자가 아니라 데이터 제공자, 즉 자원으로 전환된다

- 사람의 생각이 AI에 수집되고

- 데이터가 쌓이고 복제되고

- 결국 기술의 시선에서는 “사람의 생각”이 자원으로 전환된다

벤야민의 이야기와 연결하면, 이 과정에서 인간의 고민과 감성, 맥락이 사라지고 결국 존재 방식 자체가 바뀐다는 의미다. 물론 하이데거는 이를 단순히 비판만 하지는 않았다. 인간이 편리함을 추구하면서 스스로 삶과 생각을 데이터화하고 자원이 되는 아이러니를 성찰했다고 볼 수 있다. 기술에서 중요한 것은 기술 그 자체가 아니라 인간 존재에 대한 성찰이라는 점을 강조했다.

그래서 결론이 뭡니까.

이 흐름이 옳은지 그른지는 솔직히 잘 모르겠다. 다만 그동안 깨작깨작 읽은 책들과 요즘 내 마음속에 떠오른 “콘텐츠를 만들자!”는 생각이 겹쳐서 이렇게 똥글을 쓰게 되었다.

결국 인간의 생각이 담긴 디지털 기록들은 이미 자원이 되었고, 앞으로도 그 흐름은 바뀌지 않을 것이다. 마치 산업혁명이 진행된 뒤 피터 드러커가 지식노동자를 “자원”으로 정의했던 것처럼, 가까운 미래의 주요 자원은 인간이 “아우라”를 담아 만들어낸 콘텐츠일지도 모른다.

그렇다면 가끔 떠오르는 뻘글들을 모아 저장해두면 언젠가 쓸모가 있지 않을까. 그래서 블로그에 다시 글을 써보기로 했다.

아, 물론 이 글은 술 먹고 쓴 글이다.

아직 고양이가 없거든.